近日,市委宣传部、市委文明办公布2025年度最美重庆人名单,重庆市疾控中心传染病预防控制所党支部书记、副所长(主持工作)、主任医师漆莉获评卫生健康系统“最美重庆人”。重庆市疾控中心联合第1眼TV-华龙网打造的“疾控榜样”栏目予以专访报道。

漆莉

重庆市疾病预防控制中心传防所党支部书记、副所长(主持工作)

医学博士、主任医师、中共党员

政协重庆市第六届委员会委员

中国疾控中心传染病所博士后

美国疾病控制和预防中心流感司访问学者

2025年,荣获“最美重庆人”

2023年,荣获全国巾帼建功标兵

2022年,荣获中国好医生・好护士月度人物

2022年,荣获重庆市三八红旗手

2022年,荣获重庆好医生・重庆好护士年度人物

2023年,入选重庆英才・创新创业领军人才(医学领域)

2018年,入选重庆市第四批中青年医学高端人才

2024年,入选重庆市公共卫生学术技术带头人

深夜,手机屏幕骤然亮起,她的条件反射比思维更快——多年来,这束光于她而言从非寻常来电,而是刻入骨髓的疫情指令。对她而言,时间从未匀速流动,它时而在病毒扩散时狂奔,时而在流调追踪中凝固。

24小时开机、24小时待命,即便手机调至静音,特殊的“职业生物钟”也能让她从睡梦中惊醒。这份刻在身体里的警觉,早已成为重庆市疾控中心传防所党支部书记、副所长(主持工作)漆莉的日常。2025年9月,她刚荣获了卫生健康系统“最美重庆人”称号。

2025年8月,漆莉(左一)在蚊媒传染病处置现场

破局者:凭专业破困局,以速度阻疫情

“要么接电话,要么打电话,要么在现场”,这句话,是漆莉从业多年最真实的写照。在她的字典里,没有“周末”,节假日更是——重庆作为热门旅游城市,每逢假期人员聚集,她的神经绷得更紧,“必须盯着传染病疫情苗头,一刻都不能松。”

2017年长江三峡游轮疫情的处置,至今仍是她记忆里的“硬仗”之一。一艘豪华游轮上,100余名乘客突然出现不明原因的呕吐、腹泻,疫情在密闭空间里潜藏着扩散危机。深夜11点,漆莉带领团队即刻登船,奔赴没有硝烟的“战场”,紧张的氛围弥漫整艘游轮,她们在船舱里紧锣密鼓地开展病例搜索、流行病学调查、采样等工作,通宵达旦的忙碌,完全忘记了疲惫,满脑子只有“尽快找到源头,控制疫情扩散,最大程度降低疫情对人民群众生命安全和社会经济的影响”。次日清晨9点,当感染来源被精准锁定,疫情传播链成功切断时,她才猛然想起:当天恰逢自己的生日。而这样在疫情现场度过的生日,她早已记不清有多少个。

新冠疫情发生以来,她更是全力以赴投入到全市新冠疫情防控工作中。哪里有疫情,哪里就有她忙碌的身影。2021年酷暑,重庆市出现新冠常态化疫情防控以来首次发现的2例本土确诊病例。凌晨3点,漆莉的身影就出现在疫情现场,天还未亮,她已带领团队完成风险区域划定;正午39℃的烈日下,裹着密不透风的防护服,连续4天穿梭在流调点位,核对每一条轨迹、排查每一个密接者。最终,她带领团队查清感染来源与澳门病例的关联,成功掐断了疫情扩散的“火苗”。

裹着密不透风的防护服连续工作

新冠疫情防控中,她几乎踏遍全市所有的区县,同事们调侃道:“哪里疫情最重,漆所就会出现在哪里!”作为国家流调队队员,她先后赴厦门、青海、宁夏等地援助当地疫情防控,为全国新冠疫情防控作出了积极贡献。

从新冠、流感、流行性腮腺炎、风疹、水痘到霍乱、细菌性痢疾、诺如病毒感染、手足口病等,从中国大陆地区首例猴痘到重庆首例人感染H7N9禽流感、首例发热伴血小板减少综合征、首例本地登革热、首例本地基孔肯雅热病例等,多年来,漆莉牵头处置的传染病突发公共卫生事件数百起。每一次,她都以破局者的姿态冲在最前,用专业与速度将疫情风险降到最低。

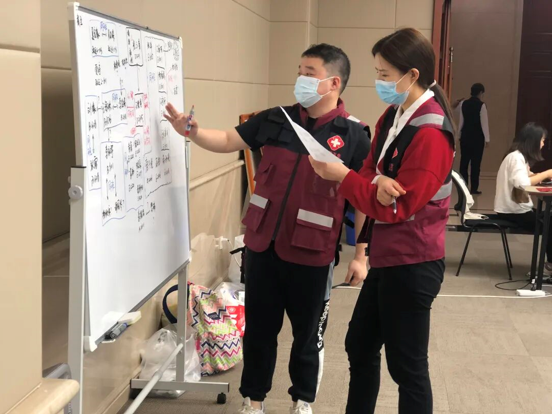

漆莉(右一)与同事在疫情处置现场分析流调数据

瞭望者:怀全球视野,守本土防线

漆莉的专业背景非同寻常:中国疾控中心博士后,美国疾病控制和预防中心访问学者。导师们对她的评价是“坚韧”,“如果没有这份坚韧,我不可能完得成博士后研究,也不可能到美国疾病控制和预防中心访问学习。”她非常了解自己的内核。正是这份能顶住压力、持续深耕的坚韧,让她能沉下心分析数据、预判风险,始终保持对疫情的前瞻性视野。

受中国疾控中心博士后合作导师刘起勇教授的影响,漆莉至今保持着学习英语的习惯,定期收看世卫组织新闻发布会、研读国际传染病疫情分析报告。她的办公室书柜里,总放着一叠打印好的国际疫情分析资料,“传染病疫情没有国界,今天在美洲、欧洲出现的传染病,明天就可能传到重庆。”这份全球视野,让她对本地疫情动态有着超乎常人的敏感——哪怕是区县上报的一例异常病例,她也会追根究底,生怕错过任何一个预警信号。

“专业功底越厚,对未知传染病就越有底气。”漆莉常说,这份底气不仅来自自己多年的深耕,更来自中国疾控中心、全国现场流行病学专家团队的支撑。正是这份“看得远、盯得紧”的瞭望能力,让她在处置的过程中总能快一步、早一步。

漆莉和团队成员在沙坪坝区处置新冠疫情结束后的合影

探索者:叩开智慧疾控的门

“现场是发现问题的地方,科研是解决问题的钥匙。”这是漆莉坚持的理念,也是她到中国疾控中心完成博士后研究、赴美国疾控中心访问学习的初衷——她始终坚信,科研是疾控能力提档升级的必由之路。

在数字重庆“1361”整体框架下,漆莉又多了一个身份:“智慧疾控”探索者。为了促进大数据、人工智能在疫情防控中的应用,她与团队成员从零起步,推动“社会・渝悅・疫智防控”数字化应用建设。没有先例可循,她就带着团队啃政策文件、到各省市学习;遇到技术瓶颈,她就跑到高校、科技企业请教,恶补数字化相关的技术知识。高铁上的碎片化时间,她用来读数字化专业书籍。为了精准掌握一个疾控数字化专有名词,她会反复查阅资料、在实践中验证,直到能脱口而出、灵活运用。

漆莉在2025年全市传染病防控工作会上以“以数字建设推进传染病智慧防控”进行工作总结

如今,“社会・渝悅・疫智防控”应用已成为重庆疾控的“智慧大脑”——它能实时主动感知患者诊疗、检验检查等信息,联动气象、环保、海关等部门相关监测数据,初步构建起多点触发、灵敏可靠的传染病早期监测预警体系。而这背后,是漆莉和团队成员无数个日夜的坚持与深耕。

不仅如此,漆莉还带领团队开展传染病预警预测、疾病负担评估、气候因素与传染病关联性等研究,牵头完成“超大城市新突发传染病多点触发预警综合风险指数构建及应用研究”“气候因素与中国人群流感发病关联性研究”等6项省部级重点项目,在国际权威期刊发表论文70余篇(其中SCI收录40余篇)。这些科研成果,为重庆优化新冠、流感、手足口病等传染病防控策略提供了坚实的科学依据。

传承者:秉“深耕”信念育新人

“我希望团队里每个人都能独当一面。”说这句话时,漆莉的眼里闪着光——在疫情现场雷厉风行的她,面对团队里的年轻人,更像一位悉心引路的老师。她的团队以90后为主,每次处置疫情,她总会带上年轻队员,“我去现场,不仅是处置疫情,更是给他们‘定心丸’:这个事情能解决,不怕。”

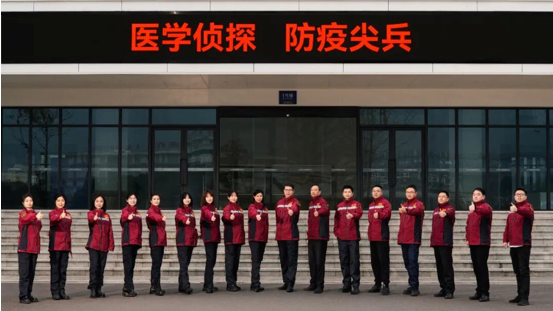

传防所部分成员合影

她常说:“选择疾控就是选择奉献,这份工作容不得半点马虎。”虽然自己常常处于“白加黑”的工作状态,但看到年轻人熬夜,她会心疼。这种细腻与她在现场雷厉风行的形象形成微妙反差。现在,她在年轻的疾控人身上也看到了担当与责任。

作为研究生导师,漆莉已带教了10余名研究生毕业,在今年全市首次实施公共卫生硕士“四证合一”选导师时,10名学生里有多人主动选择她,每年都有不少准备考研的学生通过邮件向她递交自荐信。她也是博士后合作导师、中国现场流行病学培训项目导师,带教的学生遍布全国各个省份,成为了当地疾控战线的中坚力量。面对这些年轻面孔,她最常说的一句话是:“一定要在一个领域深耕下去,这份专业功底,是别人抢不走的、真正属于你的财富。”她把自己对疾控事业的热爱与坚守,悄悄传递给了下一代疾控人。

传染病监测预警培训项目学员结业合影

陪伴者:缺席,却也“在场”

沉甸甸的经历背后,意味着某部分的“缺席”。漆莉的办公桌上,摆放着一个卡通相框,里边是她两个孩子笑容灿烂的照片,她轻轻地拿起来看了看。

有一次,家人正围坐一起吃晚饭,吃着吃着,她接了个电话后突然起身收拾东西,“我不吃了,得去现场了。”没有犹豫地向外走去——这样的选择,她做了无数次。孩子与家人已不觉得惊讶,因为他们早已磨合的稀疏平常。

令人意外的是,孩子们不仅理解,甚至以母亲为荣。几年前的医师节大儿子接受采访时说,自己的愿望是当一名医生。在今年登革热疫情防控中,小儿子也主动成了宣传能手。“他们都很了解我的工作,也理解。”漆莉说到这里,脸上有欣慰,也有歉疚。物理空间的缺席,恰恰成就了另一种意义上的守护与影响。

漆莉的日常是一场精妙的时间平衡术,碎片化运动已成为她恢复精力的有效方式。那部24小时待命的手机,或许会在深夜再次亮起,召唤她奔赴下一个“战场”,也守护着这座城市的每一个黎明。

荣誉等身却初心不改。在病毒与人类无休止的赛跑中,她是那些为所有人争取时间的奔跑者之一。